福音書有關耶穌在十字架上的記述,最令我困惑的是他說「我渴了」的那一段。

按約翰的解釋,這是要應驗舊約聖經的話,一般解經家的共識都是指向詩篇六十九篇21節的「預言」:「他們拿苦膽給我當食物;我渴了,他們拿醋給我喝。」曾經有主日學老師告訴我,「給他喝」是當時圍觀的人對耶穌最後的一點憐憫,雖然沒有水,但也給他一點醋,是要減低耶穌的痛楚,說醋有麻醉作用之類云云。 然而,當我們拿馬可福音十五章36節來作參照,這同一件事,馬可清楚地補充了那人拿醋給耶穌喝的動機:「有一個人跑去,把海絨蘸滿了醋,綁在葦子上,送給他喝,說:『且等著,看以利亞來不來把他取下。』」從他所說,知道他沒有憐憫,目的是挖苦,是在明明的羞辱。

我的困惑是,為甚麼給耶穌喝醋會是一種羞辱呢? 原本那位至高、充滿尊榮的基督要在十字架上用最羞辱的方法替世人贖罪,在他將要完成在地使命前最後的一件事,就是「嘗〔原文作受〕了那醋」,之後就說:「成了。」(約十九30) 在邏輯上,「嘗那醋」應該是羞辱的巔峰,但為何好像看不見這層意義呢?

反覆細看福音書的敍述,看見了一處過去沒有太留意的地方:「有一個盛滿了醋的罐子放在那裡。」(和合本修訂版),為何會有一個盛滿了醋的罐子在哪裡呢? 讀新譯本聖經,這裡的翻譯是:「在那裡有一個罈子,盛滿了酸酒。」對於筆者這些喜歡收藏紅酒、與友品酒的人來說,「酸酒」一詞特別敏感,因我們知道,葡萄酒需要低溫存放,在陽光下受熱的酒會變酸,酸酒就是壞了的酒,品酒的都不會喝。那麼,變酸了的酒在新約時代有何用?

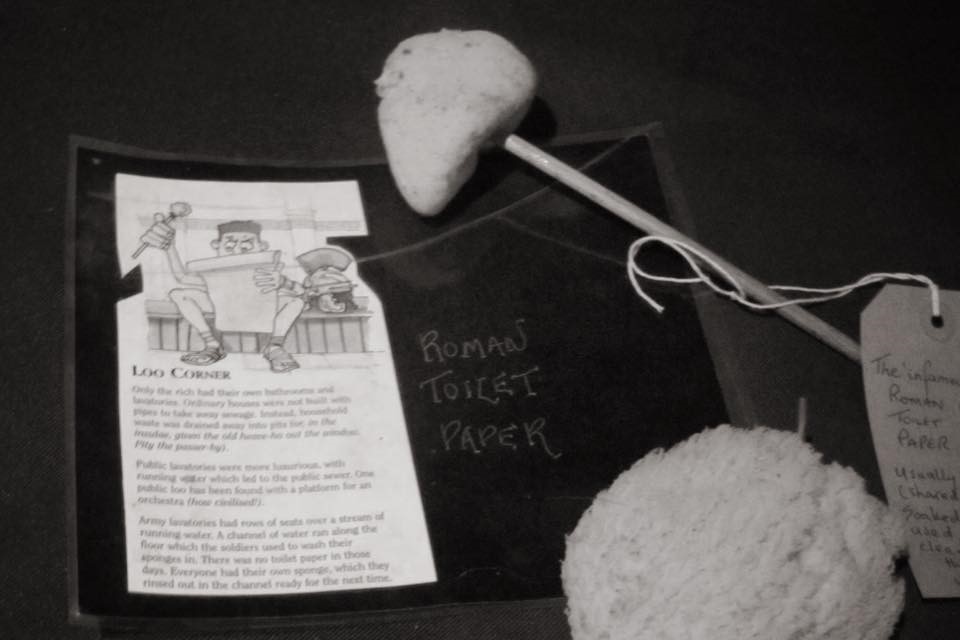

翻查了好一些文獻,如Jansen, Koloski-Ostrow & Moormann 數年前合著的 《Roman Toilets: Their Archaeology and Cultural History》,當中有一章講解羅馬風格的大小二便(Urination and Defecation Roman-Style)非常細緻。古羅馬時期有很多大型的劇院、競技埸,在這些大型的公共娛樂埸所裡,必有一排沿著引水道而建的露天公廁,供那時來觀賞表演的觀眾作「方便」之用。 在未有廁紙的古羅馬,當人「辦完大事」之後,怎麼辦呢? 原來他們會用一些光滑的石頭來清潔屁股;至於身嬌肉貴的有錢人,他們不會用石頭,奴隸會把一枝在頂端包裹有海綿、海絨的蘆葦或竹枝交給他,讓他輕柔地「善後」。這些文化習慣可參考Larmour在《The Arena of Satire: Juvenal’s Search for Rome》的考證及描述。 而用完的蘆葦枝及海綿,在引水道洗刷後會浸在一個盛載著酸酒或醋的罐子裡「消毒」,或會帶到城外扔掉。

當我們回到聖經,再次閱讀福音書作者給主耶穌在十字架上的細節記述,被釘身在十架上的主耶穌說:「我渴了」,那人「把海絨蘸滿了醋,綁在葦子上,送給他喝」,耶穌為你我的罪,「嘗〔原文作受〕了那醋」,之後就完成了祂的在地使命,「成了」。 你現在明白,這是一個何等大的羞辱吧。

撰文/ 歐偉民博士 (工業福音團契 總幹事)